AOUR 講義ノート(17日で覚えるAOUR)

かな漢字変換のための和文・かな入力方式、AOURに興味を持っていただきありがとうございます。

今回は講義を聴いてもらうが如くの形式で、AOURとは何かに始まり、実際にAOURを使って、今よりもっと快適な打鍵・快適な文字入力につながっていくことを僅かでも知ってもらいたいと思います。

キーボードのことなどに詳しくない方にもなるべくわかりやすく解説しますので、最後まで読んでいただいた後で、もし本格的にAOURを使ってみようと思っていただければ、本望です。

- 第1日 AOURとは何か

- 第2日 AOURの仕組

- 第3日 概観AOUR

- 第4日 AOURの導入と練習方法

- 第5日 母音キーの習得

- 第6日 子音キーの習得

- 第7日 撥音・促音・長音符号等

- 第8日 拗音の入力方法

- 第9日 拗音入力例外や外来語音

- 第10日 二重母音拡張

- 第11日 撥音節拡張

- 第12日 裏打ち拡張

- 第13日 促音+カサタパ行

- 第14日 ァク・ァツ音節

- 第15日 細々な拡張

- 第16日 例文解析

- 第17日 AOURの先へ

- 番外 QA

第1日 AOURとは何か

さて、まずAOURとは何か、ということです。

皆さんのほとんどはローマ字入力を使っていると思いますが、ほかにキーボードの盤面に刻印されたひらがなのとおりに入力する、JISかな入力という方式があるのもご存じかと思います。今は、9割超の方がローマ字入力で、残り1割弱の方がJISかな入力と言われています。

でも、入力方式は他にもあって、有名なところでは、かつてワープロ専用機の頃によく使われた親指シフト方式などもあり、少なからずこの方式を使っている方も居ます。

それらと比べると知名度はずっと低いのですが、他にも多数の入力方法があって、AOURもそのうちの一つです。

ところで皆さんは、どうしてローマ字入力を使っているのでしょうか。おそらく、最初に覚えた方式がローマ字入力だったから、ローマ字入力以外は使えないから、皆が使っているから、という理由が大半ではないでしょうか。ローマ字入力が一番優れているから、効率が大変良いから、という理由は、おそらくほとんど聞かないと思います。

ローマ字入力は、かな文字を五十音図に配置して行と段の要素に分け、子音キーを打鍵した後、対応する母音のキーを打鍵するという方式です。誰もが小学校で習ったローマ字の要領です。かな入力に比較すると、一つの文字を入力するのに二つのキーを押すことが基本になるため、JISかな入力より効率は悪いように思えますが、覚えるキーは少なくて済むことだとか、子音と母音の体系的に習得できるので合理的な面もあるなどメリットもあり、いずれにしても一度指の動きで覚えてしまえば打鍵数はさほど気にならない、ある意味妥当な入力方式とも言えます。

また、アルファベットのキーの位置も一緒に覚えることが出来るので、別々に覚えなければならないJISかな入力より効率的という考え方もあり、かつてワープロ専用機の頃はJISかな入力が主流だったにもかかわらず、今ほとんどの方がローマ字入力を使っているのも、そういう利点に着目されてきたからなのかもしれません。

しかし、キーボードのアルファベットは、綺麗に順に並んでいるわけではないことはおわかりかと思います。英文タイプに由来する英字の配列を基礎にして、これでローマ字を打鍵するわけですから、和文用のローマ字によるかな入力は後乗りで、和文に適した配列というわけではありません。むしろ非効率と言えると思います。

さらに、JISかな入力の方式は覚えるキーが多く、指の移動範囲も多いので、打鍵数はローマ字入力より少なくても、これも効率的とは言い切れない面があります。

そこで、ずっと以前から、これらの欠点が少しでも克服できるような新しい入力方式は、色々と考えられてきています。

先ほどの親指シフト方式もその一つです。この方式はローマ字入力やJISかな入力の欠点が補われた大変効率の良い入力方式であると思われます。かつて、富士通のOASYSワープロで使われた方式ですが、ワープロ専用機が廃れた今、これを使うためには、専用のキーボードや使うための仕組み設定が必要になります。導入のハードルが高く、普通のキーボードで使う設定も初心者では難しい面もあって、この方式を使っている人の割合はワープロ専用機の時代からはずっと下がっているようです。それでも、おそらくローマ字入力とJISかな入力に次いでユーザが多いのは親指シフトではないかと思います。

使うための設定が必要であるのは、これから説明するAOURでも同じですが、なるべく簡単にそれができるように考えています。

そういう第三の方式は、興味を持たなければ知ることはないかもしれませんが、パソコンの時代になってからは個人のユーザなどによってたくさん考えられていて、選択肢として豊富にあります。何なら、皆さんがこれから新たに考え出して実践することも可能です。

第三の方式は、新配列などとも呼ばれ、幾つかのタイプが存在します。

一つはJISかな入力のように、一つのキーに一つのかなを割り当てているもの。二つ目はローマ字入力のように、かな文字を行と段の要素で整理して、子音キーと母音キーを押して文字を入力するもの、これは行段系などと呼ばれます。また、親指シフトのように一つのキーに複数のかな文字を割り当てて、シフトで切り替えて入力するという方式が三つ目としてあります。もちろん、これらに完全に分類ができない複合的な方式も存在すると思います。

AOURは、二つ目の行段系の入力方式です。基本的には子音キーを押して、母音キーを押す、ローマ字入力と同じやり方を用います。

でも、それではローマ字入力と効率は変わらないことになってしまうので、これから説明するような様々な仕組みによって、打鍵数が少なくなったり、指の移動範囲が小さくなって、結果的に、少なくともローマ字入力よりはずっと快適に打鍵できる方式となっています。

AOURを知るために、テキストとして、解説書「和文入力をAOURで」を用意してあります。これには、AOURがどのようなものか、それをパソコンのキーボードで使うための方法や、AOURの習得方法までを総合的に解説しています。

このテキストは3部構成で、AOURの説明、AOURの習得、AOURの練習から成ります。説明と習得でAOURの定義を覚えて、練習では具体的に指の動かし方を学ぶことが出来ます。

これを一通り呼んでもらえば、概ね全てのことがわかるのですが、キーボードや入力方式に興味が無い方だと難しいと思う面もあるので、ここではこれを必要に応じて参照しながら、AOURについて説明していくつもりです。

前置きが長くなりましたが、ここまでで、AOURはつまりローマ字入力のような入力方式の一つで、ローマ字入力より効率よく入力することを目指すもの、として捉えていただければ良いです。

第2日 AOURの仕組

私は、ワープロ専用機の頃にローマ字入力を習得してずっと20年程度使ってきましたが、もっと効率の良い方式、ほかの人とは違った方式を使いたいという欲求から、ある一つの入力方式に着目しました。その方式は、通常のローマ字入力を使いながら、普通のかな文字だけでなく、和文の単語でよく使われる特定の綴りにも定義を拡張して割り当てて、効率的に打鍵数が少なく文字入力ができるようになるというもので、これを気に入ってしばらく使っていました。

ところで、私達が使っているキーボードは、見てもらえるとわかりますが、左上のアルファベットがQWERTYとなっていて、「QWERTY(クヮーティ)配列」と呼ばれています。いわゆる普通のキーボードです。このキーボードがこういう配列になった経過は諸説あるようですが、いずれにしても和文入力のローマ字での使用を前提とした入力配列でないことは誰もがわかると思います。

英語圏においても、この配列は最適ではないとされて、様々な配列が考えられてきました。その一つがDvorak配列というものです。Dvorakとは考案者の名前だそうです。キーの位置を示している呼び名ではありません。

このDvorak配列も、英文入力のための配列ですから和文に最適化されているわけではありませんが、偶然にもローマ字で使う母音が左手のホームポジションの位置、つまりブラインドタッチをする時の指の初期位置、一番打鍵しやすい位置に五つ並んでいる配列なのです。このことは、仮にこのDvorak配列でローマ字入力をする場合は、多くの子音キーが右手側にありますので、左手→右手の順にキーを押すことで入力できる文字が多くなり、QWERTY配列のキーボードを使うより効率的に入力が出来ることが期待できます。

このDvorak配列に、上記のローマ字拡張入力の方式を組み合わせた方式も考案されていて、これが、より使い易く効率も良さそうで私の目的にも適っているため、この方式を使ってみたいと思いました。

ところが、この方式を使うためには最初からDvorak配列になっているキーボードを用意するか、キーボードの配列を何らかの仕組みで変更してDvorak配列にしなければならず、これは変更のハードルがとても高いと感じて、導入には至りませんでした。また、パソコンと共にずっと使っているIME(日本語入力システム)であるJustSystemの「ATOK」で使えなければ入力の効率が良くなっても意味が無いと思いました。

ATOKにはローマ字定義のカスタマイズ機能があります。和文のかな入力時はこのDvorak配列を基にしたキー位置でATOKのローマ字定義を変更し、アルファベットの配列自体は使い慣れたQWERTYのままにしたら良いのではないかと思い立ち、AOURを考えました。

ATOKには制約もあり、句読点のキーの割当変更が出来ないなどに対応して一部キーはDvorakとは異なりますが、概ね、Dvorakキーボードでローマ字入力をするような形のキー定義を作っていきました。

また、それまで使っていた方式に倣って、和文でよく使われる特定の綴り、これは二重母音の綴りだったり、撥音「ん」が続く綴りだったりの拡張定義も割り当てていきました。割り当てというのは、ローマ字定義をカスタマイズ、変更していくという意味です。

母音が五つ左手ホームポジションに並んでいるので、その母音と関連付けて、キーの位置も決めやすく、覚えやすく配置することできました。他にも、他の入力方式を参考にしてそのような拡張定義を幾つも割り当てて、自ら使い試し、独自の入力方式として形になったのが、AOURということです。何かのコールサインみたいですが、そのまま「エーオーユーアール」と呼んでいます。

Dvorak配列をベースにした拡張入力を持つ行段系の入力方式、それがAOURです。

ATOKでかな漢字変換のためのひらがな入力をしていく時は、この方式となり、半角入力、ATOKをオフにしたら、これまでどおりのQWERTY配列でのアルファベット、英字入力ができるという全体の仕組みです。

第3日 概観AOUR

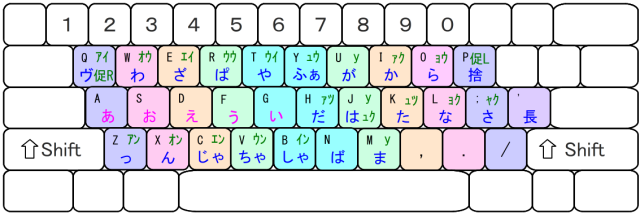

では、テキスト4ページの盤面図をご覧下さい。

これは、AOURの定義を、なるべくわかりやすく1枚に書き表したものです。キーの色分けは、ブラインドタッチで打鍵する指毎にしただけの意味です。それぞれのキーの左上のアルファベットはQWERTY配列のキーボードそのものですが、ひらがなの母音が五つ、左手中段のホームポジションの位置に赤字で「あおえうい」と並んでいるのがわかるかと思います。それから、青文字で書かれた多くの子音が右手側にあるほか、緑字で何やら意味不明の文字列が書かれているのもわかるかと思います。

アルファベット・英字の入力は通常のQWERTY配列どおりですが、IME=日本語入力をオンにした時、母音は赤い字のキーを押せばその文字が入力できて、それ以外は青い字の子音キーの後、赤い字の母音キーを押す、という手順でそれぞれの文字が入力できるという意味です。撥音「ん」は【X】の位置に、促音「っ」は【Z】の位置に書かれていたり、右手中段小指の横に「長」とあるのは長音符号「ー」で、これらは単独のキーで入力することができるという意味です。

母音キーが何故、そういう並びなのか、子音キーが何故そのキーの位置なのかというと、Dvorak配列のアルファベットがそういう配置だからです。ただし、前にも触れましたが一部のキーはATOKの制約の関係で、Dvorakとは異なる場所になっているのもあります。

それに関して詳しくは、テキストの5~6ページに解説があります。

これから少しずつ、それぞれの割り当てに関して解説をしていくわけですが、実際に触れてみながら聞いてもらう、覚えてもらう、使ってもらうのが一番だと思いますので、簡単な導入方法を先に教えることにします。

第4日 AOURの導入と練習方法

今回は、AOURの簡単な導入方法、つまりAOURを使えるようにする方法です。

これも方法はテキスト12ページから、IME毎の導入方法を説明していますが、比較的、それぞれのIMEの使い方に詳しい人向けになってしまっていますので、ここではもっと具体的に解説します。

AOURはATOKで最適になるように作ってありますが、ATOKは市販の有料のアプリケーションなので、使っている方は限られるかもしれません。多くの方は標準のMS-IMEを使っていると思いますが、MS-IMEでAOURを使うにはまた少し別の方法が必要になります。MS-IMEは標準のローマ字のままにして、Google日本語入力でAOURを使う方法を提案します。AOURはGoogle日本語入力でも遜色なく使えます。AOURを学習する、使うときはGoogle日本語入力に切り替え、練習をやめて普通のローマ字に戻りたい時はMS-IMEに切り替えるという運用方法で、今後AOURが普通に使えるようになって完全にAOURを使っていこうと決めたら、Google日本語入力、あるいはATOKに設定してそれを使っていくという方法です。

今回は以上のような方法をおすすめしておきますが、ATOKの場合は標準の定義とAOURの定義を併存させて、機能で切り替えることが可能ということを補足しておきます。

Google日本語入力を導入し、さらにAOURのサイトからGoogle日本語入力用のローマ字定義ファイルもダウンロードして、任意のフォルダに置いておきます。Google日本語入力のプロパティを表示させると、一般タブの中にローマ字テーブル、という項目があります。それの編集をクリックして、さらに編集▼をクリックするとインポートという選択肢がありますので、これで、任意のフォルダに置いたGoogle日本語入力用のAOUR定義を読み込ませて、Google日本語入力の定義をAOURに切り替えます。

初期値に戻す、という選択をすると、AOURの定義は破棄されて、普通のローマ字入力に戻せます。

導入が終わったら、かな文字が入力できる状態、IMEをオンにしてから、アルファベットを見ながら【K W I O】と入力してみてください。「とうきょう」と表示されたら、AOURの設定ができています。

AOURではこのように、便宜上、QWERTYのアルファベットでキーを説明しますが、アルファベットと入力されるかな文字との関係に意味はありません。これはDvorak配列とQWERTY配列とのキー位置の違いです。

また、すでにブラインドタッチが十分にできる方はそれで問題ありませんが、キー位置は指の定位置と関係があったり、上記のとおりアルファベットを見ても入力される文字と関連がないので、できるならこの機会にブラインドタッチもできるようになるのが得策です。

テキストの第3章、AOUR打鍵練習帳では、ブラインドタッチを前提に、重要性の高いキー位置から順に覚えていくよう推奨しています。ブラインドタッチが出来るなど、ある程度キーボードが使いこなせる方は、テキスト第3章の練習方法が適していると思いますので、できる方はそれに基づいて進めてもらって構いませんが、以下では、もっと基本に忠実な、定義割り当てとの関連付けによる説明とし、テキスト第2章の「しっかり覚えるAOUR」や第3章の練習方法は必要に応じて紹介していくことにします。

第5日 母音キーの習得

AOURにおいて、最初に覚えるべき基本のキーは、やはり母音の五つのキーです。

左手中段のホームポジションの位置に並んでいます。【A】【G】【F】【D】【S】の順に「あいうえお」です。テキストでは17ページで、「あいうえお、小指ヒトヒト中クスリ」なんていう変な用語の見出しがあります。これは母音の位置の覚え方です。母音キーは5つだけなので、すぐに覚えてみてください。

これを覚えたら、テキスト6ページの母音の項目、枠内にある例示単語を入力してみてください。余裕がある方はテキスト18ページ、29ページの母音の項目枠内にあるような単語も試してまずは母音入力のみ体感してみてください。

どのキーがどの指の割り当てかを意識し、キーは見ないで、ブラインドタッチで打鍵するのが基本です。

十分に練習ができた頃には、ほとんど基本の五つの母音は覚えられたと思います。

次回からは子音キーも少しずつ覚えて、入力できる語を少しずつ増やしていきます。

第6日 子音キーの習得

今回は子音キーを習得します。

子音キーの位置は、テキスト4ページの盤面図を見てもらいながら、6ページの「基本的な子音」のところでも確認し、前回覚えた母音キーと組み合わせて、枠内の例示単語を入力してみてください。

子音キーは14ほどあるので、一気に全部は覚えられないかと思います。テキスト19ページ以降では、それぞれの子音キーを順に解説していますが、ずっと後に説明する拡張的な内容も含んでいますので、この時点で意味がわかる方はそれに基づいてカ行、サ行、ナ行など任意に、一通り練習をしてみてください。

それ以外の方は、たとえばカ行の子音は【I】ですから、これに続けて五つの母音キーを押して、【IA】【IG】【IF】【ID】【IS】で「かきくけこ」と入力して、この要領で各行子音キーを習得してください。

サ行の子音は【;】セミコロンのキーです。子音キーでは唯一アルファベットではない記号キーですが、子音キーとして使います。

このプロセスは、説明上は1日分としましたが、実際に本気で習得してもらうつもりでこの内容で講義をするとしたら、数日・数回を費やして各行しっかり練習をしていただきます。

私は自分が当初に覚えた頃を思い出してみると、まず盤面図を頭で覚えて、キーボードが手元にない時にも「エア・キーボード」で五十音の「あ」~「を」までのキー位置を一通り、指を動かして繰り返してこれらのかな文字入力の方法を数日かけて習得しました。

ブラインドタッチができる方は、キーの位置を体得されているので、エア/キーボードも有効と思いますが、そうでない方は実際のキーボードの盤面を見ながら一つずつ確実に覚えていきます。

AOURを覚えることとブラインドタッチを覚えることは別物ですが、たとえばタ行の子音【T】は右手ホームポジション中指、ラ行子音【O】は右手上段薬指、などと、キー毎の担当指を決めてやることが、ブラインドタッチの基本なので、一緒にそれを意識してみると良いかも知れません。テキスト29ページ以降の第3章では、そのような考えを元に、指の位置を考えつつ、今後説明するAOURの拡張部分を含めて練習する方法を提案しています。

さて、そのようにして、ここまで、母音と子音を覚えられたら、母音と、清音・濁音・半濁音から成る、かなり多くの語を入力できることになります。

第7日 撥音・促音・長音符号等

母音と清音、濁音、半濁音まで覚えたら、次は拗音というところですが、ちょっとその前に、撥音と促音、それから長音符号の入力もここで覚えておきましょう。

ローマ字入力では、撥音「ん」は【N】の重ね打ちでした。促音も子音キーの重ね打ちでした。AOURではこの二つのかなに母音と同様に単独のキーを割り当ててあります。つまりそのキーを押すだけで、これらが入力できるということです。

ただ実際には、AOURの習得が進み後で説明する拡張入力の定義を習得してもらうと、これらを単独で入力する機会はほとんどなくなります。しかしながら、習得の初期段階や、文字訂正などでこれらを使うことはありますので、基本の入力定義として覚えておく必要があります。

撥音「ん」は【X】のキーです。促音「っ」は【Z】のキーです。いずれも左手下段ですが、これは、Dvorakでも通常の子音として使わない;やQの位置に相当する空き部分なので、これらを割り当てました。テキストでは7ページにこれらの割り当ての解説があるので、それも参照してください。

またもう一つ、長音符号は、US配列のキーボードでは【'】シングルクォーテーションキーの位置(Enterキーの隣)、JIS配列キーボードでは【:】コロンのキーの位置、サ行子音キーの一つ右隣の位置のキーに割り当ててあります。ローマ字入力では最上段のゼロのキーの右隣にありましたが、これよりずっと打鍵しやすい位置です。

撥音・長音符号の他にも「ゃゅょ」など小書き文字・捨て仮名の入力方法もあるのですが、これはもう少し後で説明します。

そして、これら位置も覚えたら、テキストのその項目にある例示単語を入力したり、これまで習得した母音や子音とも組み合わせて、任意の単語を入力して、しっかりと位置を覚えてください。

第8日 拗音の入力方法

いよいよ拗音の入力について説明します。この辺りから、少し難しくなってきます。

ローマ字入力の拗音は、子音キーの次に【Y】を押して、それから対応する母音のキーを押す方法でした。ローマ字の綴りと一緒です。この【Y】のキーのことを拗音化キーと呼ぶことにします。AOURも、拗音化キーがありますが、ローマ字入力のように決まった単一のキーではありません。

子音キーと同じ段の右人差し指のキーが拗音化キーになっています。これはどういうことかというと、たとえば、カ行の子音は【I】です。【IA】と押すと「か」と入力されます。【I】のキーは、数字キーの下の段、QWERTY...と順に並んでいる段で、ホームポジションからすると上段になりますが、この上段右手人差し指のキーが拗音化キーになっていますので、【U】のキーがそれになります。つまり、「きゃ」は【IUA】と順に押すことにより、入力されます。実際にやってみてください。

このように、「きゃきゅきぇきょ」の拗音は、【IU】に続けて対応する母音キーを押してください。

では、「にゃにゅにぇにょ」はどうでしょうか。「に」はナ行、子音キーは【L】です。そして、【L】は中段ですから右手人差し指はホームポジションの【J】です。ということは、「にゃ」は【LJA】、と順に押します。やってみてください。「にゃ」が入力されたでしょうか。

もう一つ、「みゃみゅみぇみょ」はどうなるでしょうか。みはマ行なので子音は【M】、これは偶然QWERTY配列の【M】と場所が同じです。そして、拗音化キーは、【M】がある下段の右手人差し指ということになりますから、拗音化キーも同じ【M】です。つまり、この場合「みゃ」は【MMA】と順に押します。これもやってみてください。「みゃ」が入力されましたか。

子音が左手にあるパ行、「ぴゃぴゅぴぇぴょ」について考えてみてください。パ行子音キーは【R】です。このキーは上段にありますから、上段右手人差し指の【U】、「きゃきゅきぇきょ」の場合と同じ【U】が拗音化キーになっています。つまり、「ぴゃ」は【RUA】、とキーを押すことで入力されるようになっています。

拗音化キールールのことは、テキストでは8ページと25ページに解説がありますので、その下の枠にある例示単語も入力して練習をしてみてください。

ところで、お気づきの方もいるかもしれませんが、拗音入力、拗音化キーのルールには例外があります。それはサ行、タ行、ザ行の拗音の場合です。「しゃしゅしぇしょ」「ちゃちゅちぇちょ」「じゃじゅじぇじょ」のことです。これらの行の拗音パターンは、ここで説明したルールとは異なります。

それについては、次の項目で続けて説明します。

第9日 拗音入力例外や外来語音

前回、ローマ字入力のYに相当する拗音化キーは、子音キーと同段の人差し指キー、すなわち【U】【J】【M】のいずれか、という紹介をしました。しかし、サ行、タ行、ザ行の拗音は例外でこのルールが当てはまらないという説明もしました。

なぜこの三つの行の拗音パターンが例外なのかというと、これらの拗音は特に出現頻度が高いと思われ、押すキー数を一つ減らすために、拗音化キーを含んだ子音キーを定義しているからです。

たとえばサ行の拗音、サ行子音キーは【;】ですが、「しゃ」は【;JA】ではありません。サ行子音と拗音化キーを組み合わせて【B】に割り当ていている為、「しゃ」は、【BA】とキーを押すだけで入力できます。同様にタ行子音+拗音化キーは【V】、ザ行子音+拗音化キーは【C】で、「ちゃ」は【VA】、「じゃ」は【CA】です。

拗音を含んだ音節は、拗音化キーを用いるのが基本ですが、この三つの行の拗音については例外で、拗音化キーも含んだ専用の子音キーがあり、他の行の拗音よりも少ない打鍵で入力することが出来るのです。

テキストでは、8ページと26ページに説明がありますので、これも例によって枠内の例示単語を入力して、これら拗音の音節が入力できることを確認してみてください。

さて、ここまで一通り学習して習得してもらうと、ほぼローマ字入力と同様の段階で和文・かな入力が全てできるようになります。

でも、もう少し基本ルールがあります。「ゃゅょ」や「ぁぃぅぇぉ」など小書き文字、捨て仮名を入力するルールがまず一つです。これは、小書き変更キーとして【P】を組み合わせた定義を使います。

「ゃゅょ」は、ヤ行子音キー【T】の後に【P】を続けて、その次に母音キーを押します。

「ゃ」は【TPA】です。「ぁ」は【PA】です。

ただ、これら文字の出現頻度は多くありません。拗音入力の方法やその他の入力ルールにより出現させることが可能なので、単独でこの文字を入力する必要が生じたときに思い出す程度でも構いません。

あとは、カタカナ語で使う外来語の特殊音も必要に応じて覚えると良いと思います。

ローマ字では【F】を子音として使うファ、フィ、などの綴りは、【Y】キーを子音にして、その後母音を続けます。ヴァやヴィは、子音【Q】です。

ウィ、ウォなどは【WP】の2キーを子音キーとして、ティやディは、それぞれ【KP】、【HP】を第1・第2子音キーとして使います。テキスト8ページに説明がありますので、これらも一度、枠内の例示語を入力して、入力方法があるということだけは知っておいてください。

第10日 二重母音拡張

前回までに説明した定義を一通り覚えると、ローマ字入力同等に和文、かな文字の入力ができるようになります。

しかし、文字通り「ローマ字入力同等」です。ここまででも、母音が左手ホームにあるなどによりローマ字入力よりは少し入力の負担が減ると思いますが、キーを押す回数はローマ字入力とほぼ変わりません。ここまで覚えただけでは、まだAOURのメリットがあまり活かされません。

AOURの大きな特徴は、拡張入力定義も備えていることです。

拡張入力定義とは、和文の文章によく出てくる一定の綴りに対して、それぞれ定義を割り当てるというものです。これは、他の入力方式でもよくあるやり方で、AOURも他の方式を参考に取り入れて、ATOKなどの様々な制約に合うように調整しました。

ここから具体的に解説していきますが、折角AOURを習得するのなら、必ずこの拡張入力についても順に習得していってください。

拡張入力を取り入れている入力方式では、多くがその基本であるかのように二重母音と撥音節のパターンに定義を割り当てているようです。

二重母音とは連母音とも言われ、「かい(KAI)」「そう(SOU)」「てい(TEI)」などローマ字綴りにしたときに母音が二つ並んで出現する綴りです。AOURでは、「AI」「UI」「UU」「EI」「OU」の五つの二重母音を母音のように扱うキーを割り当て、子音キー+二重母音キーを押すことによりこのような綴りのかなを入力することができるようにします。

また、撥音節とは、そういう呼び名が正しいのかわかりませんが、2文字目に撥音「ん」が来る「たん」「ほん」「らん」「びん」などのような綴りのことを言います。AOURでは、「AN」「IN」「UN」「EN」「ON」の五つに、これも母音のように扱うキーを割り当て、子音キー+撥音節キーを押すことによりこのようなパターンのかなの綴りを簡単に入力することが出来るようにしています。

この2種類の拡張入力を覚えるだけで、ローマ字入力のような行段系の入力方式において打鍵数はローマ字入力に比較して格段に少なくなるはずです。AOURを使うなら、この二つの拡張定義まではしっかりと習得してもらいたいと思っています。

これから、そういう拡張入力のルールを一つずつ解説していきます。

まずは二重母音です。

上で説明しましたが、テキストは9ページを参照してください。五つの二重母音に二重母音キーを割り当ててあります。「かい」「さい」「たい」などの「AI」母音は【Q】です。これは単母音「あ」の【A】キーの上段に位置します。「かい」ならばカ行子音【I】に続けて【IQ】と押すことで「かい」が入力され、「さい」ならサ行子音【;】に続けて【;Q】で「さい」が入力されます。

「くい」「すい」「つい」など「UI」母音は【T】キーで、単母音「い」の【G】キーの上段です。「くい」は【IT】で入力できます。この「UI」は、二重母音の中では出現頻度が少ないようで、二重母音の拡張を持っている入力方式の中でも対応していない場合があります。実はAOURも初期の頃の版では対応していませんでした。

同様の要領で、「くう」「すう」「つう」など「UU」母音は【R】キー、単母音「う」の【F】キーの上段位置です。「くう」は【IR】で入力できます。

「けい」「せい」「てい」など「EI」母音は【E】キーです。単母音「え」の【D】キーの上段に位置し、「けい」は【IE】で入力します。

「こう」「そう」「とう」など「OU」母音は【W】キー、単母音「お」の【S】キーの上段のキーで、「こう」なら【IW】と押すことで入力が出来ます。

二重母音拡張は、清音・濁音・半濁音の他、拗音や外来語特殊音でも使えます。この次に説明する撥音節拡張も同様です。

「きゅう」「しょう」「ちゅう」などもそれぞれ【IUR】【BW】【VR】で入力できます。「にぇい」【LJE】など、概ね使わないような綴りにも一応定義があります。こうなってくると、綴りのキーを意味で覚えるのは困難と思います。二重母音のキーを母音同様の覚え方で、単母音キーの上段のキーと知ってもらえば、やがてキーを見ずに自然と指が動くようになります。

テキスト9ページの例示語などを使って、練習してみてください。

ア行の二重母音には対応していません。「あい」という綴りを入力するのに【AQ】では入力できません。この場合は単母音キー二つで【AG】と入力する必要があります。

以後の拡張定義もそうですが、このような割り当てがあることを知っていると、やがて自然にこの入力が使えるようになり、たとえば「工業化」という単語を入力する際には「こう」「ぎょう」「か」という単位に分けて【IW】【UUW】【IA】という入力ができるようになります。

ただし、拗音を含んだ「ぎょう」にはもう少し便利な入力方法も用意があり、また後で解説します。

第11日 撥音節拡張

次は撥音節拡張です。これがどのようなものかは前回説明しました。

割り当てキーは、二重母音同様に、関連する単母音キーの位置を考慮し、その単母音の下段同指のキーを割り当てます。テキストでは、9ページに解説があります。

すなわち、「あん」は「あ」【A】の下段の【Z】、「いん」は「い」【G】の下段【B】、「うん」は「う」【F】の下の【V】、「えん」は「え」【D】の下の【C】、「おん」は「お」【S】の下段【X】です。

これにより、「ん」単独で入力する機会は、文字の修正時以外ほとんどなくなると思います。撥音節拡張も、清音・濁音・半濁音だけでなく、「きゃん【IUZ】」「しゅん【BV】」「ぴょん【RUX】」「ふぉん【YX】」など拗音や外来語特殊音についてもこの拡張定義が利用できるようになっています。

ここまで習得すると、AOURではローマ字入力よりもかなり打鍵数を減らしたキー操作で和文入力ができるようになります。

たとえば、「走行試験」という言葉について考えます。「そうこうしけん」はJISかな入力では7打鍵だと思います。ローマ字入力では「SOUKOUSIKEN」で11打鍵です。

これがAOURで拡張入力方式を使うと【;WIW;GIC】の8打鍵で済みます。

「工業製品=こうぎょうせいひん」では、かな入力では9打鍵ですが、「ぎ」と「ょ」はシフト操作を伴います。ローマ字入力では「KOUGYOUSEIHIN」で13打鍵となるところ、AOURでは【IWUUW;EJB】の9打鍵でJISかな入力と同じです。もちろんシフト操作は伴いません。さらに、この後で解説しますが、省略打ちや裏打ちの定義を取り入れるともう1打鍵減らして最短8打鍵で入力することができます。単語単位での打鍵数削減は僅かでも、文章全体として打鍵数がずっと減っていくことになります。

何とかAOURの基本部分について区切りになるところまで到達しました。

テキスト第3章の、29~33ページ上部くらいまで、ここまでの内容を元に練習する単語の例が多く掲載されていますので、これに基づいて練習してみるのも良いと思います。

第12日 裏打ち拡張

ここから以降もまた、拡張定義が続きますが、少し難易度が上がるかも知れません。前回以前の、基本入力と二重母音・撥音節拡張だけで十分に使えるようになってからこの先を習得するというやり方も、問題ないと思いますが、説明は続けます。

ここでは、拗音を含む頻出綴りの「裏打ち」と呼ぶ拡張について説明をします。

「きょう」「にゅう」の「ょう」「ゅう」の二重母音、「りゃく」「じゅく」「しょく」「じゅつ」のような「ゃく」「ゅく」「ょく」「ゅつ」の綴りは頻出性があります。これらは、これまでの拗音と二重母音の拡張定義の方法で全て入力することができますが、代替的に入力する方法を設けて、もう少し楽に入力ができるようにしました。

AOURが使えるようになってくると、この拡張定義は多用し、便利さが実感できるようになります。

「ょう」を含む「きょう」は通常【IUW】ですが、二重母音【W】左手上段薬指の裏、反対側である右手上段薬指の【O】を使い、【IO】の2打鍵で「きょう」が入力できるようにします。

「ゅう」を含む「にゅう」は通常【LJR】ですが、二重母音【R】左手上段人指し指の裏で、右手上段人指し指【U】を使い、【LU】2打鍵で「にゅう」が入力できるようになっています。

これらは、対応する二重母音キーの反対側に位置するキーなので、裏打ちという呼び方をします。左右交互打鍵にはなりませんが、覚えてしまった後ではさほど支障はないように思います。

「ゃく」を含む「りゃく」については、二重母音でも撥音節でもないため通常【OUAIF】という5打鍵ですが、「ゃく」はア段の拗音を使うため母音あ【A】、左手中段小指の反対側、右手中段小指の【;】を用いて、【O;】の2打鍵で済むようにしました。

「ゅく」を含む「じゅく」は、【CFIF】ですが、これも「ゅく」がウ段拗音を使うため、母音ウ【F】の反対側【J】を用いることとし、【CJ】の2打鍵で入力できるようにします。

「ょく」を含む「しょく」も【BSIF】となるところ、オ段母音の反対側【L】を用いることにして【BL】で入力できるようにしました。

「ゅつ」を含む「じゅつ」は【CFKF】が基本です。ウ段母音に関連しますが、ウ段母音の反対側【J】は「ゅく」で使いましたので、「ゅつ」の「つ」がタ行であることに視点を変えて、タ行子音である【K】を用いて【CK】で入力できるようにしました。

この辺は例外規則的な割り当てかも知れません。ただ、「ゅく」は「しゅく」「じゅく」の二つ、「ゅつ」についても「しゅつ」「じゅつ」の二つのみしか使いません。「きゅく」や「にゅつ」などは使う語がないと思いますので割り当てはしません。事情としてはATOKでカスタマイズできる定義数に上限があることにも関係しています。

テキストの末尾37ページに一覧がありますので、ここでほかにどのような割り当てがあるかを確認してください。

拗音だけではなく、単音としても裏打ちはあります。

左手上段に子音キーがあるワ行、ザ行、パ行、ヤ行は、左手の母音と左右対称の右手側中段に代替母音を設定して、左右交互に打鍵できるような設定もあります。

たとえば、助詞「を」はワ行オ段なので【WS】で入力しますが、頻出なのに同指打鍵で入力しづらい面もあり、裏打ちの方法として【WL】も割り当てています。裏打ちは、本則と比べてどちらか使い易いほうで打鍵することで構いません。

第13日 促音+カサタパ行

今回は、もう一つ別の拡張を紹介します。促音+カ・サ・タ・パ行の拡張です。

これは促音「っ」の後にカ行、サ行、タ行、パ行の音が来る綴りのことです。それなりに頻度は高いと思っています。

例えば、「国旗(こっき)」という場合の「っき」の部分、「ラッパ」という場合の「っぱ」の部分などです。この部分に定義を割り当てて2打鍵で入力できるようになっていますので、促音「っ」ともう一文字を入力するより1打鍵少なくて済みます。

促音+カ行の場合、前置キーとして【P】を使います。小書き文字や捨て仮名キーとして使った【P】です。この【P】に続けて左手下段の各キーを押します。左手下段は、その子音が持つ母音要素に対応したキーです。

「っか」ならア段要素ですから【A】の下の【Z】を続けて【PZ】、「っき」ならイ段要素ですから【G】の下で【PB】、「っく」はウ段【F】の下を続けて【PC】、「っけ」はエ段【D】の下を続けて【PC】、「っこ」はオ段【S】の下を続けて【PX】というような割り当てになっています。

促音+タ行も考え方は同様です。前置キーは【P】で、第2キーは左手上段の五つのキー、これも2文字目の母音要素に着目して、その母音の上のキーを押します。「った」なら【PQ】といった具合です。

2打鍵目に中段のキーはこの定義群としては使いません。中段は母音が設定されていて、前置キー【P】から続けるとア行の小書き文字になります。

最初はわかりにくいかもしれません。テキストの10ページに解説もあります。

これで「キットカット」などは標準的には【IGZKSIAZKS】の10打鍵ですが、この拡張定義を活用すると【IGPWIAPW】の8打鍵に減少します。

促音+サ行は、カ行・サ行の裏打ち的な使い方になります。

前置キーは【P】の裏の位置にある【Q】で、第2キーは右手側のキーになります。

サ行は右手中段で、「っさ」はア段要素ですから、母音アの【A】の裏位置【;】を押して、【Q;】とすることで「っさ」が入力できます。「っし」「っす」「っせ」「っそ」は順に【QH】【QJ】【QK】【QL】で入力できます。

パ行も前置キーは【Q】で第2キーはサ行と同様の考えで右手上段のキーを使います。「っぱ」「っぴ」「っぷ」「っぺ」「っぽ」は順に【QP】【QY】【QU】【QI】【QO】となります。

なお、右手側下段は定義群として使いません。句読点があって、このキーはカスタマイズできないからです。ですが、この促音+○行は、この四つの行以外では頻度は少ない、促音の次にこれら以外の行の音が続くことがほとんどない、たとえば促音に続けてナ行の音が来ることは特殊な音を除いてないと思いますので、これで十分でしょう。

これら促音+カ・サ・タ・パ行は、意外と使います。特にカ行とタ行がよく使いますので、習得しておいて損はないと思います。これにより、促音単独の【Z】キーを使うことがかなり少なくなります。

第14日 ァク・ァツ音節

AOUR習得のゴールが近づいてきました。今回は拡張定義ァク音節、ァツ音節についての説明をします。

AOURのほかの幾つかの同類方式では、ATOKで実装するという制約を持たないので、割り当てるキーの制限もなく、定義数にも上限を設けていないのが普通です。しかしながらAOURは、そういう制約に縛られる面があって、十分に拡張定義を設定できないと思うところもあります。ただ、実際使用することを考えると、現状で十分とも思えます。

今回説明する2種類の拡張定義も、本当はもっと定義したいところなのですが、ア段に関係するものに限定しています。

ァク音節は、ア段の音に続いて2文字目に「く」が来る綴りのことです。「かく」「さく」「たく」などがこれに相当します。

これには、カ行子音キーである【I】を第2キーにして、第1キーはそれぞれの行の子音キーとしています。つまり、「かく」ならば第1第2共に子音キーはカ行ですから、【II】とと続けてキーを押すことで「かく」が入力できます。「さく」ならばサ行子音とカ行子音のキーを続けますので【;I】となります。

一方のァツ音節も、考えは同様です。ア段の音に続いて2文字目に「つ」が来る綴りのことで、「かつ」「さつ」「たつ」「なつ」などが相当します。

第1キーはそれぞれの行の子音キーで、第2キーはタ行の子音キー【K】としたいところだったのですが、先行して既に【K】を使う定義があったためダ行の子音キー【H】を使うことにしました。理路整然としていませんが、これに関してはもう、こういう定義だと覚えてください。

従って、「かつ」「さつ」「たつ」は【IH】【;H】【KH】で入力できるようになっています。

また、ァク音節とァツ音節に関して、テキストではいずれも11ページです。

第15日 細々な拡張

最後は細々としている拡張を説明します。テキスト11~12ページです。

AOURを少しずつメンテナンスと言いますか、もっと使われそうな拡張を割り当てられないかと時々考え、最初の考案以来度々追加を試みています。現時点で最後についかしたのが長撥音拡張と呼んでいるものです。これはカタカナ語で使いますが、長音の後に撥音「ん」が来る「ーん」という綴りへの定義割り当てです。

「シーン」「トーン」「ムーン」などの綴りで、これには、長音キーの隣のキー、US配列キーボードでは【"】を割り当てます。この場合はシフト操作を伴います。

JIS配列キーボードの場合は、配列の違いにより長音のキーの上にある【`】のキーを割り当てます。キーボードにより違いがあるのは、長音「ー」も同じですが、位置は同じでした。位置が違うのはこの長撥音拡張だけだと思います。従って、かなり後付け感も否めません。実のところ、私もあまりこの拡張定義は使っていません。

また、初期から設定してあるその他の拡張として、特定定義というものがあります。

割り当ての空きを利用して、多くは子音キー+子音キーで、「こと」「もの」など頻出の綴りに定義を割り当てるというものです。

これはオプションという、緩い扱いだと考えていますので、比較的簡単に変更したり削除したりする可能性があります。どのような定義がされているかは、テキストの末尾37ページの一覧をご覧下さい。今は10定義を使っているのみです。

この特定定義こそ、キーと綴りの意味が曖昧になるので、変に習得するとおかしな入力癖が付く可能性もあり、本当は使わないほうが良いのかも知れないと思いつつ、設定当時の参考方式などでも使っていて、実際に私も使っていましたので、そのまま設定しました。必要に応じて覚えてください。

ここまで読み進めていただき、ありがとうございます。

一緒に練習を進められた場合、一通り入力ができるようになった方は、そのままお使いになれば次第に入力速度も向上していくものと思います。

第16日 例文解析

最後は例文を提示して、それをAOURで入力していく実際の流れを解説してみます。

「この入力方式は効率化に貢献可能か」

という短文を例にしてみます。

「この」は【ISLS】で入力するしかありません。次の「にゅうりょくほうしき」ですが、拗音や二重母音を含んでいますので、拡張定義を使います。「にゅう」「りょく」「ほう」という単位に分け、【LU】【OL】【JW】と入力し、そして「しき」は【;GIG】です。

助詞の「は」はそのまま【JA】ですが「こうりつか」のうち「こう」は二重母音ですから【IW】で入力し、「りつか」は【OGKFIA】とします。

「こうけんかのう」も「こう」「けん」「か」「のう」と分けて、二重母音と撥音節があり、【KW】【IC】【IA】【LW】と入力し、最後【IA】で入力を終えます。

「可能」もきちんと「か」「のう」に分けて考えられたでしょうか。ここは重要です。慣れてくると、綴りに二重母音その他の拡張の綴りが含んでいるかどうか瞬時に判断できるようになりますが、ならなければまだローマ字入力の領域を脱していないのです。

たとえば「~している」なども「して」「いる」と単語単位で考えて【;GKD GOF】と入力するのではなく、「し」「てい」「る」と分けて考えると、二重母音を含め【;G KE OF】で入力できますので打鍵数を削減することができます。

テキスト34ページには、単語ではなく語句をAOURで入力するさいの例が幾つか載せられています。これを見ながら実際に入力してみて、AOURを実感してみてください。

第17日 AOURの先へ

以上、AOURについて一通り説明をしてきましたが、AOURはローマ字入力に代わる入力方法として最良のものかどうかというのは、使う方の評価になります。私自身の状況においてはこれが最適解と思っていますが、一般的な視点ではもっと優れた入力方式は名の知れたものでもそうでないものでも、たくさんあります。

AOURは他の入力方式を参考にしているため、独自性の部分は多くないこともあります。ローマ字カスタマイズの制約に左右されて既存配列に依存していたり、覚えるべき定義が多かったり、同指打鍵もあったり、打鍵の効率性も十分には考慮・検証されていない部分があるなど、欠点もそれなりにあります。

少なくとも既存のローマ字入力よりは、打鍵数の少ない、効率の良い入力ができるようになると思いますが、AOURを知ってもらった上で、もっと効率の良い入力方式、新配列を探し、それを練習して切り替えていくというのも構わないと思っています。

一通り練習してここまで辿り着いた方で、AOURをこのまま使っていこうと思う方は、あとは実践での練習しかありません。

SNSに投稿する短文から始めて、チャット類でのテキスト送信、短い文章書きから長文書きにまで至って、それがストレスなくできるようになれば、AOURを習得したと言える状態だと思います。

通常、それが実感できるのは早くても1月、普通は数ヶ月くらいかかるのではないでしょうか。

なお、現時点で20年近くAOURを使ってきて言えるのは、AOURの入力方式を覚えたせいで、これまで使ってきたローマ字入力を完全に忘れてしまうことはないということです。AOURは和文のかな入力の時だけ使い、英字入力は元のQWERTYのままなので、英字を入力する機会も少なくないからです。

ただ影響は少しあって、完全に切り替えてしまってからローマ字入力を使うときはミスタイプも多くなり、入力速度も落ちます。これはどんな方式でも同じです。

番外 QA

以上の内容について読者はどのような疑問を持つか、AIに分析してもらった疑義項目に(人力で)回答していきます。

- AOURの創案の動機や背景など

- デファクトスタンダードとなっている既存のローマ字入力を長く使って、十分に使いこなしていましたが、キー配置が整然としていないなど、和文入力のことが前提になっていない実情があり、もっと整理されて打鍵しやすい、打鍵数も少ない入力方式、他の人が使っていない方式を求めていたというのがその背景です。

- 他の入力方式との比較

- 打鍵数比較に、簡易な比較があります。拡張割り当ても全て使った場合、ローマ字入力に比較して、憲法前文では18%程度の打鍵数減少ができると思われます。この数字が大きいとみるかどうかの判断は委ねます。

JISかな入力や親指シフトと比較した場合、行段系入力方式であるAOURは子音・母音とキーを二つ押すことも少なくないため、打鍵数は多くなりますが、ローマ字入力と比較すると、単一キー割り当てや各種拡張割り当ての効果で打鍵数はそれだけ少なくなります。打鍵数が少ないということは、高速に入力ができるということと、疲労削減にもつながるということです。 - キー配列と割り当ての根拠

- これは、本文中でも説明しましたが、Dvorak配列のアルファベットに概ね基づいて定義を割り当てています。母音が「あおえうい」の順になっているのは、Dvorakのキーが【AOEUI】の順に並んでいるからです。拡張定義のルールは、これら配列からなるべく類推しやすいように、近接するキーをそのルールに組み込んだつもりです。

- 学習方法と習得期間

- この講義ノートでは17日間、と謳っていますが、最短ではそのくらいあれば覚えられるでしょうというだけで、あとは習得される方の状況により異なります。私の場合の習得期間については、「習得経過」にありますが、キー配列を覚えるだけなら2週間もあれば十分です。その後、実用段階に入ると毎日余程の長文・長時間の練習をしない状態で既存の方式を超えたと実感できるようになるには月単位で時間がかかりました。

- 拡張入力の必要性と覚え方

- 和文の入力時、単語や語句の綴りには二重母音や撥音節その他、AOURの拡張が活かせるものが多数出現します。拡張は1種類ずつ覚えていくくらいでも構いませんが、覚えたら使う、を念頭に、入力する語句、文章をひらがなで想起する際、ここに拡張定義が使える部分が隠れている、と見つけ出して、指を動かせるようになることが上達の秘訣です。

- 導入・設定の具体的手順

- 実装方法と定義ファイル、のページ以下でATOKの場合、Google日本語入力の場合、DvorakJの場合それぞれについて、解説したページを用意してあります。PC操作に不慣れな方には幾分難しい面があるかもしれませんが、このような入力方式に興味を持たれるのは、おそらく中級以上のスキルを持った方だと想定していますので、これら解説ページの内容で理解してもらえるのではないかと考えています。

この講義では、Google日本語入力での実装方法について簡単に説明しました。 - 裏打ちや拡張定義の使い分け

- AOURには各種の拡張定義があり、その使い分け判定が難しいと思う方がいるかもしれません。わからないうちは、拡張定義を使わずに入力する基本部分だけでも、ローマ字入力より少しだけ効率的になります。拡張定義は1種類ずつ覚えるのでも構いません。覚えたら、その拡張定義に相当する綴りが入力しようとする語、語句、文章のどこに含まれているかを考えつつ入力していくとその癖がつき、やがて無意識に拡張が使えるようになります。

- AOURは誰のためのものか

- QWERTYでの英字入力を維持しながら、和文入力を今より快適にしたい方向けです。

Dvorak配列や拡張入力に興味がある方向けかもしれません。

解説した特徴をよく知って、目的に合うか検討してください。 - AOURに適したIMEは

- 第一にATOKで使えることを前提に定義を作りましたので、ATOKをお使いの方におすすめしますが、定義割り当てはGoogle日本語入力も同じことが出来ますので、特にこの二つのIMEをお使いの場合、ローマ字定義のカスタマイズ機能で実装できますので、AOURは使い易いという感じがします。

- AOURを使うのに適したキーボードは

- キーボードは、どのようなものでも構いません。US配列、JIS配列どちらにも対応しています。また、アルファベットは関係ありませんから、(HHKBの)無刻印のキーボードでももちろん構いません。

- 今後もAOURの改良は続くのか

- 特定定義を変更・削除するなどして、空きができれば、新たな拡張定義群を追加するかもしれませんが、定義数の上限に達しているため、大幅な改良や変更はできないと思っています。